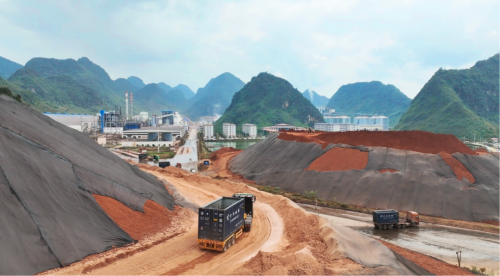

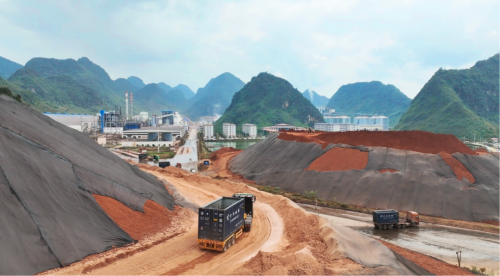

我国西部,群山间藏着驱动经济的 “黑色黄金” 与 “工业基石”。煤炭、钢铁、水泥、大宗砂石等产业在这里扎根生长,重型卡车作为连接矿场、工厂与市场的 “血管”,常年穿梭在盘山公路与戈壁荒滩上。近两年,一场静默的变革正在这片土地上发生 —— 新能源重卡正加速替换传统油车,成为大宗运输的新质生产力。

行业数据显示,西部新能源重卡保有量近三年年均增速超60%,贵州、陕西、甘肃等资源大省尤为突出。政策鼓励、成本优势、上游企业硬性要求,多重因素推动下,“油换电”成为了必答题。

近日,G7易流市场调研团队深入贵州贵阳、毕节、安顺、遵义等地,走访了10家新能源重卡物流企业。从煤矿到电厂的运输线路上,我们看到了 “换车潮” 背后的真实图景:兴奋与困惑并存,机遇与挑战交织。

Q1:中国西部的矿区为何成为电动重卡的天堂?

“三年前全是油车,现在停车场里一半以上是绿牌电车。” 在毕节大方县的某煤炭物流企业停车场,老板指着整齐排列的新能源重卡说。这样的场景在西部物流圈已成常态,新能源重卡的快速普及绝非偶然。

从行业特点来看,西部大宗运输的 “短倒” 属性为新能源重卡量身定制了应用场景。调研中发现,煤矿到电厂、砂石场到水泥厂的运输多为点对点线路,单边距离普遍在200公里以内,80%以上集中在50-100公里。“每天跑两趟,晚上回场充电刚好够用,完全不用担心续航焦虑。” 安顺某水泥物流企业的陈总解释道,他们是台泥的承运商,单程30-40公里,一天跑5-6趟,充电桩就建在厂区内,补能效率远超油车。

更关键的是上游大厂的 “硬要求”—— 海螺、台泥等水泥厂招标时明确规定,新能源重卡占比需达80%以上,毕节大方县的某煤炭物流企业能快速上到100多台车,正是因为承接了当地电厂的运输业务。

成本优势更是 “油换电” 的核心驱动力。遵义某粉煤灰砂石物流企业的宋总给我们算了一笔账:“油车一公里成本3块钱,电车只要7-8毛,我们50多台车一年跑下来,光燃料费就能省200多万。” 盘州某煤炭物流企业的孟总也补充,以前油车一趟运费1000元,油费要占500元,换成电车后电费仅100元,司机收入和企业利润都跟着涨。

上游企业的低碳要求、充电成本的天然优势、业务运营的核心场景、买车补贴的激励政策等加速了当地企业的新能源汰换进程。核心生产力发生变化后,对车队运营无疑也提出了新的挑战,不少客户在管车层面再一次犯了难。

Q2:换车容易管车难?新能源重卡运营藏着哪些“没想到”?

“本以为换了电车就能躺赚,结果车一多反而更头疼了。” 毕节金沙某煤炭物流企业的王总坦言。调研中发现,当新能源重卡保有量超过30台时,不少企业都遇到了 “甜蜜的烦恼”,传统运营模式开始失效(文末扫码,免费领取《新能源重卡车队安全管理白皮书》)

调研中我们发现,部分老板拥有「多重身份」,管理车队的同时还自持贸易,属于复合型企业。过去传统大宗运力结构核心是碎片化聚合模式,主要特征是整合社会零散运力完成运输任务,但由于新能源趋势的到来,零散的外协无法大量满足新能源需求,于是一级承运商成为自持新能源资产的实际承运方,往往一出手就是一个几十上百台的新能源车队,而这类老板在自有车队的管理经验上往往相对薄弱。

盘州某煤炭物流的何总告诉我们,之前公司都是找外协的油车,“以前外协油车只要记好里程算运费,现在买了电车要管安全、管充电、算电耗、盯电池状态,比管人还复杂。”

在新能源的管理痛点上,大家眼前看到不少问题,但手里没有图,只能深一脚浅一脚地自己摸索着趟出一条路来。

充电成本的优势背后,电价的灵活性反倒成了典型难题。“晚上10点后充电半价,但司机想早点休息不愿熬夜,电费成本不知不觉就上去了。” 毕节某煤炭物流的财务人员吐槽道。据新能源商用车之家调研,超半数物流企业因充电管理混乱,单台车每日能耗成本额外增加30元左右,若有50台车,一个月成本就多花4.5万元。海拔差异带来的电耗波动也让成本核算失真,遵义某粉煤灰物流企业跑宜宾 - 成都线路,翻山时电耗骤增30%,“报价时按平原电耗算,实际跑下来常亏本。”

不仅如此,安全管理压力也随车辆增多而充分暴露。毕节大方县的某煤炭物流企业有100多台车,老板每周都要迎接政府安全检查,“司机疲劳驾驶、盲区事故风险比油车更高,以前靠人盯,现在车多了根本盯不过来。” 反观规模较小的煤炭物流企业,20 台电车只装了GPS,老板觉得 “没出大事就不用管”,但这种侥幸心理,在规模扩大后注定难以为继。当然,像海拔导致的车辆打滑等问题,目前仍是行业共性难题,暂未找到完美解决方案。

问题尚在一点点暴露,更棘手的是当地信息化程度低,多数企业还在用Excel做管理,部分企业还在用人工统计司机电耗来考核绩效,“数据不准不说,财务月底对账要加班到半夜。”

Q3:安全与成本双重压力下,数字化手段如何帮企业破解新能源重卡管理难题?

在西部新能源重卡从 “量变” 到 “质变” 的转型中,部分客户也坚持认为数字化工具是新能源车队的管理刚需。这一点和近半年我们在服的新能源车队不谋而合。

例如扎根在山西十余年的远池新能源通过数字化工具完成从 “手忙脚乱” 到 “数据说话” 的车队进化。从过去的100台车靠本子记、人脑算,安全、偷盗问题频发,如今通过一套面向「安全、效益」的大宗新能源重卡数字化管理方案实现司机疲劳驾驶行为减少44%,分心驾驶行为减少45%,单车利润和线路盈利情况实时可视。

同样有着千台规模愿景的腾骅控股集团,也在用新能源数字化安全管理方案为车队搭起「安全防护网」。不仅通过AI加算法实时盯防在途风险,异常精准干预。还精准找出20%的高危司机重点培训,建了套 “发现问题 - 及时处理 - 复盘改善” 的闭环管理机制。短期看事故少了,长期来看,就算车队扩张到上千台,这套体系也能支撑。

对于大宗物流企业而言,“换车”或许只是一次性的资金投入,但真正考验企业智慧的是如何“管好车”。

结语:从“换车”到“管车,意识转变比技术更关键

走访结束时,遵义某粉煤灰物流企业的宋总一句话让人印象深刻:“以前觉得电车只要能跑就行,现在才明白,管好100台电车比买100台电车更重要。” 很明显,规模较小的企业还在纠结设备成本,而规模以上的企业已开始主动寻找管理工具。(文末扫码,免费领取《新能源重卡车队安全管理白皮书》)

的确,新能源带来优势的同时也逐渐暴露出一系列问题。安全层面,因为新能源车起步快、驾驶体验好、静谧性强,进而引发司机分心驾驶和疲劳驾驶的行为变多;成本和效率层面,因为充电基础设施的不完善和电费的灵活性,进而也要求调度提前做好充电策略和线路安排,进而看清线路成本并拉高周转率。核心生产力的变化对车队尤其新晋车队管理者提出了新的挑战,也要求我们必须站在新的场景和维度下重新审视业务数据和驾驶数据的变化,而这一切,都更强依赖于系统性的平台进行全局管理和决策。如果没有这样的管理意识,哪怕车队全部电动化,企业也依然可能陷入效率低下、运维成本高企的“新困境”。

从毕节到安顺,从盘州到遵义,在煤矿到电厂的运输线路上,我们看到的不仅是新能源重卡的普及,更是新能源运输企业管理意识的觉醒。在这场从 “上量” 到 “实管” 的转型中,谁先拥抱数字化工具,谁就能在西部新能源物流的赛道上抢占先机 —— 这或许就是西部新能源重卡发展给我们的最大启示。

安吉尔发布全厨大水量净水器A7 Plus 800,安心喝放心洗资讯1

安吉尔发布全厨大水量净水器A7 Plus 800,安心喝放心洗资讯1 持续赋能连锁店|老赖不赖创业者学堂培训第74期,圆满结束!资讯2

持续赋能连锁店|老赖不赖创业者学堂培训第74期,圆满结束!资讯2 安吉尔发布全厨大水量净水器A7 Plus 800,安心喝放心洗资讯3

安吉尔发布全厨大水量净水器A7 Plus 800,安心喝放心洗资讯3